Isabelle Durant, Secrétaire générale adjointe de la CNUCED

Les technologies de pointe et l’innovation vont-elles donner ce coup de pouce dont les pays les plus pauvres ont tant besoin ? Les success story sont déjà nombreuses. Dommage que le rythme de la décision politique - et de sa mise en œuvre - est inversement proportionnel à celui de l’évolution technologique.

Les Nations Unies ne se résument pas qu’au Conseil de Sécurité ou à celui des Droits de l’Homme aussi importants qu’en soient les enjeux.

Les Nations Unies c’est aussi ce lieu unique ou se discutent quotidiennement les grands défis économiques de nos sociétés en mutation.

Ce lieu indispensable qui sert de liant entre les Nations, ces tables onusiennes qui font parler les gouvernements sur leurs avancées et leurs difficultés, qui informent des bonnes pratiques économiques qui ont fonctionné sur un versant du globe et pourraient être imitées ailleurs ; ces salles internationales où les politiques échangent avec les scientifiques, les économistes pointus et les prix Nobel pour tenter de s’en inspirer et intelligemment adapter leurs politiques.

C’est ce qui vient encore de se passer à Genève le mois dernier autour des enjeux ultra mouvants liés à la science, aux technologies de pointe et à l’innovation.

Quand on en parle dans nos journaux, nos médias c’est le plus souvent du point de vue des pays développés. Les menaces que fait peser l’ubérisation sur des secteurs entiers mais aussi leur capacité à faire bouger les lignes des acteurs traditionnels de nos économies feront encore couler beaucoup d’encre.

Quel coup de pouce?

Mais on parle beaucoup moins de ces technologies en tant que levier de développement pour des pays qui sont en mal de diversification économique, qui cherchent à sortir de leur dépendance à quelques matière première comme le coton ou le tabac. Des pays pauvres ou les infrastructures sont défaillantes ou insuffisantes, et qui sont menacés plus directement encore par le changement climatique.

La question est posée : les technologies de pointe et l’innovation vont-elles donner ce coup de pouce dont une grande partie des pays en développement ont tant besoin ?

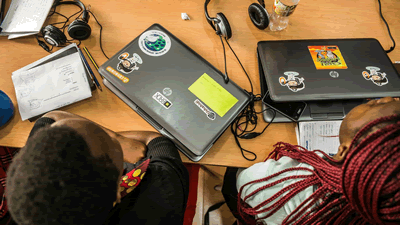

La Commission de la science et de la technologie au service du développement (qui s’est tenue la semaine dernière à Genève) en a longuement discuté et quelques expériences prometteuses mettant en lumière des exemples de l’incroyable potentiel que recèle le dépassement permanent des frontières de la technologie ont été partagées à cette occasion.

Car il y a déjà des succes stories en Afrique et en Asie qui illustrent cet incroyable potentiel et donnent de l’espoir. Lors d’épidémies de fièvre typhoïde en Ouganda, le ministère de la Santé a utilisé la cartographie des données et leur croisement pour faciliter la prise de décision rapide et efficace quant à l’affectation des équipes de santé et des médicaments.

Au Rwanda, ce sont des drones qui livrent les pochettes de sang dans les régions plus isolées. En Jordanie, l’usage de l’impression 3D permet la fabrication à très bas prix de prothèses sur mesure pour des réfugiés.

En Inde, sur base d’un index de la végétation réalisé à partir d’images satellites, une start-up développe un logiciel pour la gestion des récoltes afin d’assister les agriculteurs dans leurs choix et le suivi de leurs récoltes. Au Burkina Faso, une ONG suit les grossesses et la santé des nouveau-nés via l’analyse des données et des téléphones portables.

Au Bengladesh, dans le delta du Gange où 10 millions de personnes sont régulièrement menacées par la contamination de l’eau potable à l’arsenic, l’utilisation de capteurs et mesureurs reliés à un téléphone portable permet de gérer efficacement la qualité de l’eau potable et son usage.

Mais faire de ces innovations, parfois très locales, un moyen de développement qui soit structurel, adapté aux besoins des populations et dans un cadre régulé ne se fera pas tout seul. Les gouvernements doivent saisir les opportunités de cette révolution et en même temps doivent pouvoir suivre et encadrer cette évolution fulgurante pour éviter de laisser filer sans contrôle les précieuses données qui en sont le moteur. Ils ne le feront pas seuls. L’échange d’expérience et d’expertise est crucial. D’autant que la rapidité avec laquelle se produisent les évolutions dans ce domaine rend la tâche encore un plus difficile et critique. Et on le sait, le rythme de la décision politique - et de sa mise en œuvre - est inversement proportionnel à celui de l’évolution technologique.

C’est également le cas dans les pays développés avec des réponses variables en intensité comme le démontre par exemple l’adoption du nouveau règlement européen sur la protection des données. Les pays en développement sont encore un peu plus exposés sur le terrain de l’éthique et de la gouvernance.

Comme le rappelait Jacques Dubochet, Prix Nobel de chimie, les progrès technologiques ont réellement besoin d’une supervision globale puisqu’ils s’attaquent à des problèmes globaux tels que le changement climatique et ses multiples conséquences. Mais ce sera au prix d’un effort collectif qui doit associer les gouvernements, le monde scientifique, académique, le privé et la société civile.

Cet article a été publié dans l'Echo le 5 juin 2018